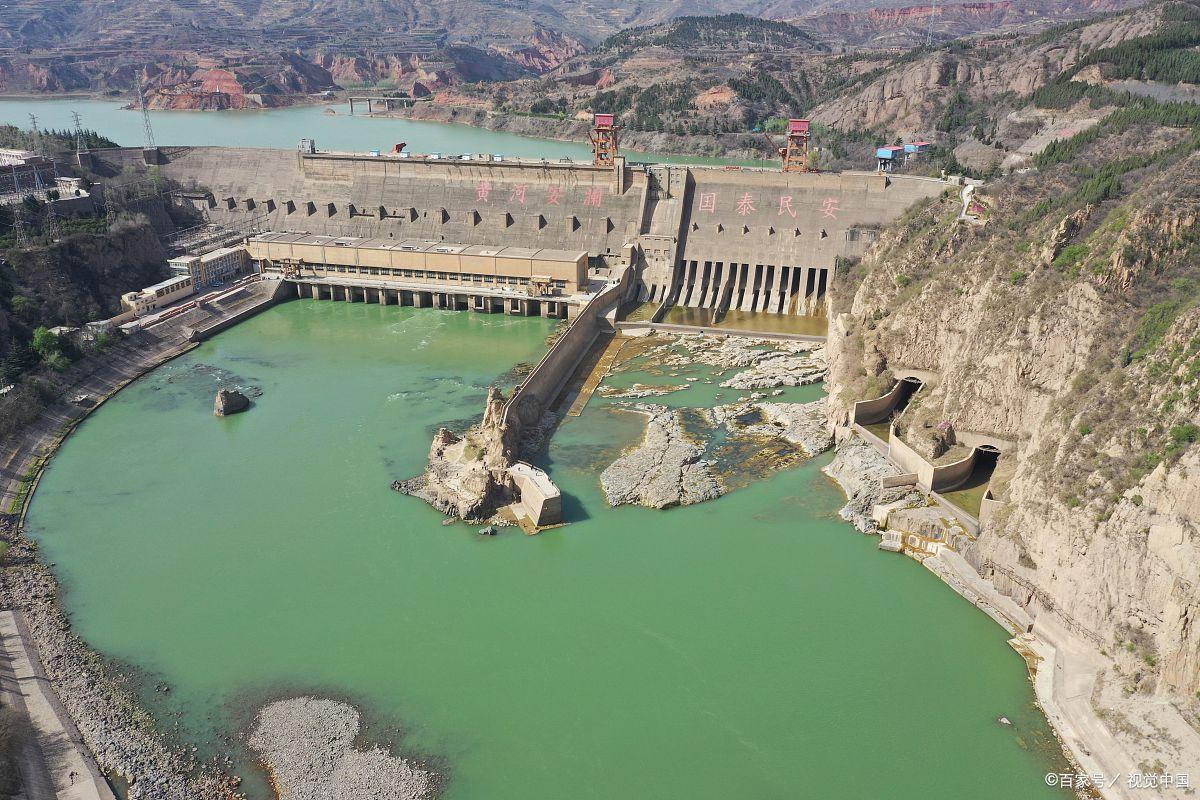

在黄河 “几” 字形大拐弯的最后一道峡谷中,三门峡水利枢纽工程横跨大河两岸,这座被誉为 “万里黄河第一坝” 的宏大建筑,承载着新中国治理黄河水患、开发水利资源的光荣与梦想,却也因一系列问题,引发广泛争议,甚至被部分西安居民喊出 “早就该炸掉” 的激烈言论。那么,三门峡大坝究竟是功在千秋的壮举,还是得不偿失的败笔?三门峡大坝始建于 1957 年,1961 年基本建成,是新中国成立后在黄河干流上兴建的首座大型水利枢纽工程。彼时,黄河水患频发,下游地区深受其害,平均每三年就有两次决口,百年间更是多次改道,严重威胁沿岸百姓生命财产安全。三门峡大坝的建设初衷,便是通过拦蓄洪水、调节水量,驯服这条 “母亲河”,同时兼顾发电、灌溉等综合效益。从实际成效看,大坝建成后,确实在防洪、防凌方面发挥了显著作用。自 1964 年以来,黄河三门峡以上地区六次出现大于 10000 立方米 / 每秒的大洪水,均因三门峡枢纽的调控,削减了洪峰,极大减轻了下游堤防压力与漫滩淹没损失;黄河下游出现的六次严重凌情,也因三门峡枢纽对泄水量的精准控制,避免了黄河大堤决口的危险,保障了下游五省人民的生命财产安全。此外,大坝还为下游引黄灌溉提供了稳定水源,灌区面积近 4000 万亩,库区豫、晋两省利用水库蓄水发展农业灌溉,灌区面积达 100 多万亩,有力推动了区域农业发展。但三门峡大坝在运行过程中,也暴露出诸多问题。其位于黄河中游含沙量最高的河段盈透科技,黄河 “斗水七沙”,大量泥沙淤积在水库中,致使潼关段河床迅速抬高,渭河口形成 “拦门沙”,渭河行洪能力大幅降低。每逢汛期,渭河洪水排泄不畅,倒灌现象频发,不仅淹没沿岸大量农田,还导致两岸地下水位上升,土地盐碱化问题加剧,严重危及关中平原的农业生产与群众生活,西安市的安全也受到直接威胁。据统计,受三门峡大坝影响,关中平原部分地区地下水位上升数米,大片良田因盐碱化减产甚至绝收,许多居民被迫搬迁,生活遭受极大影响,这也难怪部分西安居民对大坝心生怨恨。面对三门峡大坝带来的负面影响,我国水利部门积极应对,通过两次大规模改建与三次水库运用方式调整,探索出 “蓄清排浑” 的运行模式,使库区泥沙达到年内进、出库平衡,在一定程度上缓解了泥沙淤积问题。同时,随着小浪底水库等一系列水利工程的相继建成,与三门峡水库联合调度运用,共同构建起黄河下游防洪减灾工程体系,进一步提升了黄河防洪、调水调沙等综合能力。如今,三门峡大坝周边因蓄水形成了约 200 平方公里的美丽湖泊与 1.95 万公顷的库区湿地,每年吸引成千上万只白天鹅等鸟类栖息越冬,三门峡市也因此荣获 “天鹅之城” 的美誉,生态效益日益凸显。三门峡大坝并非简单的壮举或败笔,而是在特定历史时期,我国治理黄河的一次重要探索与实践。它在防洪、灌溉、生态等方面取得了不可磨灭的功绩,也为后续水利工程建设积累了宝贵经验,但在建设与运行过程中确实给部分地区带来了困扰。随着时代发展与技术进步,三门峡大坝正不断优化调整,与其他水利工程协同合作,努力在保障黄河安澜、促进区域发展与生态保护之间寻求平衡,持续为黄河流域的长治久安与高质量发展贡献力量。

作者声明:内容由AI生成

旗开网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。